第751号 2023(R05).06発行

PDF版はこちら

§肥料殻の流出を防ぐためのIB肥料や崩壊性被覆肥料(Jコート)による被覆肥料代替効果の検証

愛媛県農林水産研究所

黒瀬 咲弥

森重 陽子

§アスパラガス栽培において被覆尿素肥料で窒素を3割減肥できる環境負荷低減施肥技術

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

山下 瑛

§土のはなし-第22回

地球上の生命を育み,地球環境を保全する土の役割

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

肥料殻の流出を防ぐためのIB肥料や

崩壊性被覆肥料(Jコート)による被覆肥料代替効果の検証

愛媛県農林水産研究所

黒瀬 咲弥

森重 陽子

1.はじめに

LPコート等の被覆肥料は,尿素を合成樹脂の被膜で覆う等により溶出速度を調節したもので,肥料成分の溶出速度は被覆資材の特性によって制御され地温,土壌水分等の影響をうける。被膜には光崩壊性があるものの,自然環境下での分解には時間がかかるため,溶出を終えて中空となった肥料殻の被膜が代かき時に浮上する可能性が指摘されており(小林,2015),水系へ流出することが懸念されている(日本肥料アンモニア協会・全国複合肥料工業会,2019)。

水系に流出する被覆肥料の被膜を減らすためには,化学合成緩効性肥料で代替する,または被膜の崩壊性を高める方法があげられる。化学合成緩効性肥料のうち,イソブチルアルデヒド縮合尿素(以下IB)肥料は主に加水分解によって分解されるので,その溶出は粒の大きさで一定程度調節されるものの,溶出コントロール性は被覆肥料に劣るため,どの程度被覆肥料から代替可能であるかは検討が必要である。一方,既存の被膜よりも光崩壊性を高め,耕起等の物理的要因での崩壊を促進した被覆肥料としてはJコートがあり,LPコートと比較して崩壊性が高いことが報告されている(松田,2021;松永・白鳥,2019;川島,2019)。

そこで本試験では,慣行一発肥料の配合原料であるLPコートをIB肥料やJコートで代替したときの水稲の生育収量への影響を明らかにするとともに,水田におけるJコートの被膜の崩壊性と溶出パターンについて検討した。

2.方法

(1)圃場試験

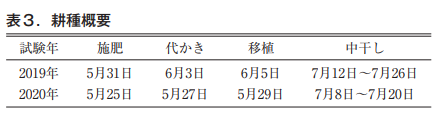

試験は2019年~2020年に愛媛県農林水産研究所内の水田圃場で実施した。供試品種には‘あきだわら’を用いた。

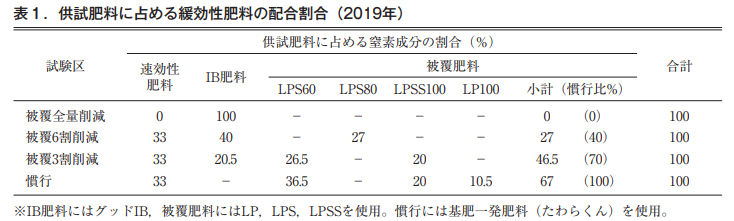

2019年の試験では,LPコートを配合原料とする市販の基肥一発肥料(商品名:たわらくん)を用いた区を慣行区とし,LPコートを全量IB肥料に代替した被覆全量削減区,LPコートの6割をIB肥料に代替した被覆6割削減区,同様にIB肥料に3割代替した被覆3割削減区,の4区とした(表1)。各区の肥効パターンができるだけ同じになるよう,他のIB肥料には約40~60日で溶出するグッドIBを用い,LPコートにはLPS60,LPS80,LPSS100を組合せ,各区4反復設置した。

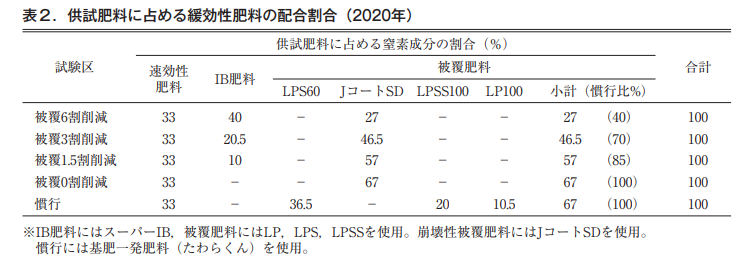

2020年の試験では,慣行区は前年同様とし,他区の被覆肥料はLPコートに代えて全てJコートSD(25℃約80日で80%溶出するシグモイド型の被覆崩壊性肥料)を用いた。また,JコートをIB肥料に代替した割合に応じて,被覆6割削減区,被覆3割削減区,被覆1.5割削減区及び被覆0割削減区の5区を設けた(表2)。

当年も各区の肥効パターンができるだけ同じになるよう,IB肥料には約80~100日で溶出するスーパーIBを用い,各区3反復設置した。施肥量は,2019年は全区でN成分が12kg/10a,2020年は全区でN成分が14kg/10aとした。施肥等の耕種概要は表3の通りで,2年間ともに稚苗移植栽培で,栽植密度18.2株/㎡とした。

(2)被覆肥料の特性調査

試験は2020年に行った。LPコート3種(LPS60,LPSS100,LP100),Jコート2種(JコートSD,JコートSE(25℃約100日で80%溶出))を愛媛県農林水産研究所の水田ほ場に埋込み,窒素溶出率や被膜崩壊度を調査した。5月27日に各試料2.5gを入れたポリエチレンメッシュ袋を田面から5cmの深さに埋設した。窒素溶出率は9月10日までの間に5回サンプリングを行い,窒素分析はジェイカムアグリ株式会社で行った。

被膜崩壊度は,埋設261日後の2021年2月10日にJコートSDとLPSS100,埋設352日後の2021年5月12日にJコートSEとLPSS100を抜き出し,付着した泥を優しく洗い落とし自然乾燥した。261日後のサンプルではメッシュ袋から取り出した直後に写真を撮影し,352日後のサンプルでは指で押えたときの崩壊度を6段階で評価した。調査は30粒×3反復とした。

なお,圃場の地温は,埋設後から坪刈りまで温度記録計(T&D社TR-71wf)で5cm深を1時間ごとに測定した。

3.結果及び考察

(1)気象及び地温の概況

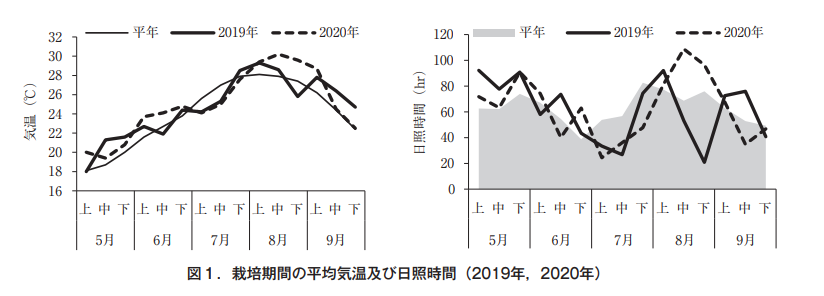

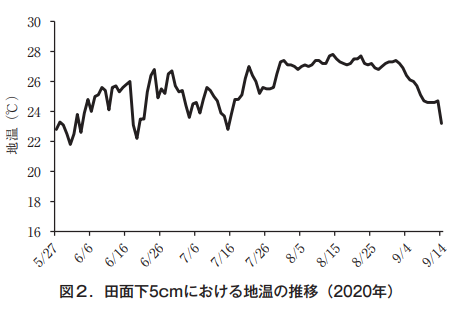

生育期間中の気温は,2019年では7月が平年より0.8℃低く,8月が平年並で,9月は平年より2℃高かった。2020年では7月は1.3℃低く,8月~9月上旬は平年より2℃高かった。日照時間は2019年の7月が平年比70%,8月中下旬が平年比51%と短く,2020年は7月が平年比56%,8月~9月上旬は平年比124%となった(図1)。栽培期間中の地温は平均25.6℃であった(図2)。

(2)被覆肥料をIB肥料に代替した基肥一発肥料を用いた‘あきだわら’の生育と収量

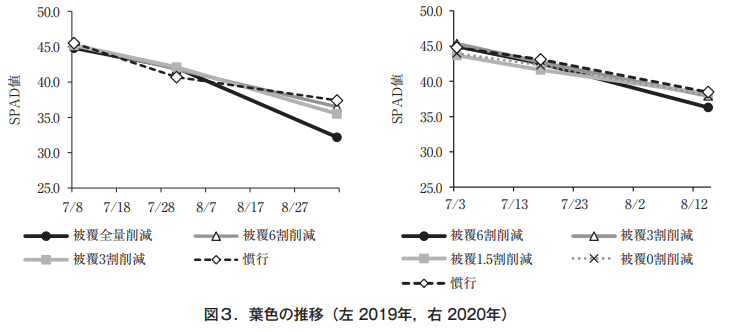

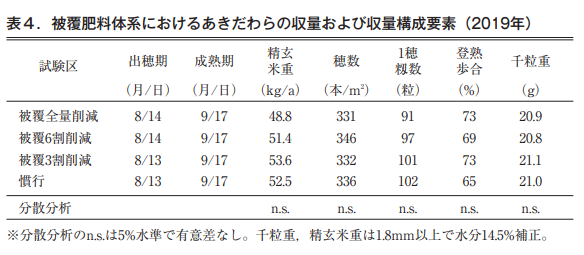

2019年の7月の葉色はいずれの試験区も同程度であったが,出穂以後の9/5では被覆全量削減区で低かった(図3)。

収量及び収量構成要素,玄米品質はいずれの項目も試験区間に有意差はなかったが,被覆肥料の削減割合が大きいほど1穂佅数が減少する傾向にあった。また,被覆全量削減区の1穂佅数がやや少なく,精玄米重は最も軽かった(表4)。

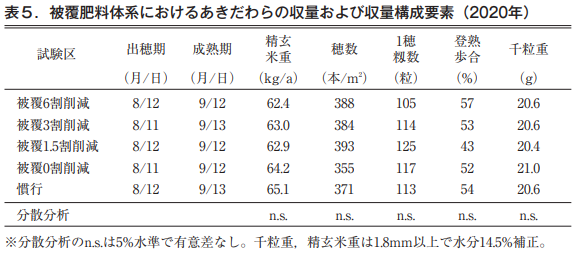

2020年の葉色は7/3では被覆6割削減区,被覆3割削減区がやや濃く,7/17以降は試験区間に差がみられなかった(図3)。精玄米重は全区で60kg/aを超え,試験区間に有意差はみられなかったが,被覆肥料の削減割合が高い被覆6割削減区で1穂佅数が最も少なく,精玄米重は最も軽かった(表5)。

以上のことから,2019年において,被覆肥料LPコートをIB肥料に置き換えて代替割合を10~3割とした場合,ʻあきだわら’の各試験区の収量に有意差は認められなかった。また2020年に,被覆肥料としてJコートを用いて6~1.5割をIB肥料に置き換えても,前年同様‘あきだわら’の収量は同等であった。

しかしながら,2019年に全量代替した場合,出穂後の葉色が薄く,また両年とも被覆肥料の削減割合が6割以上の場合,1穂佅数が少なくなる傾向があった。このことから,被覆肥料をIB肥料に代替して安定した生育収量を得るためには,代替割合は6割を超えない方が良いと判断した。

(3)被覆肥料の窒素溶出と被膜の崩壊

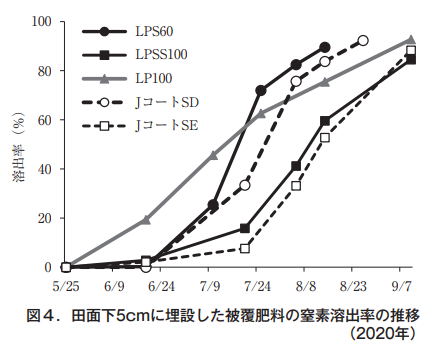

埋設後窒素溶出率80%に到達した日数はLPS60で70日,LPSS100で104日,LP100で88日,JコートSDで78日,JコートSEで102日であり(図4),各肥料はほぼ設計通りに溶出した。Jコートの溶出パターンはシグモイド型を示し,JコートSDとLPS60の溶出パターンは似通っており,またJコートSEとLPSS100はほぼ同等であった。

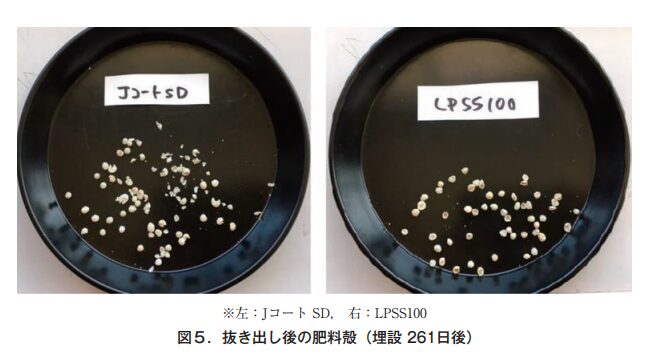

埋設261日後の抜き出し後の形状は,JコートSDで一部割れがみられたが,LPSS100では埋設時の形状を保っていた(図5)。

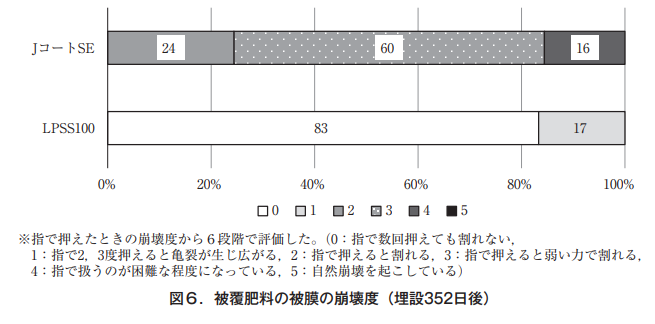

埋設352日後の被膜の崩壊度は,JコートSEでは被膜の割れ,または崩壊がみられ,LPSS100では「指で押えても割れない」~「数回押さえると亀裂が生じ広がる」程度であった(図6)。

以上のことから,JコートはLPコートに比べ水稲栽培終了後の被膜の崩壊性が高く,栽培終了後や次作の準備の耕起等の衝撃で被膜が崩壊し,次作以降に肥料殻の被膜の浮き上がりが少なくなると考えられた。

4.まとめ

崩壊性の被覆肥料であるJコートの窒素成分の溶出安定性はLPコートと同等であることから,水稲一発肥料の配合原料としての被覆肥料をLPコートからJコートへ代替することは可能と考えられた。また,水稲栽培後の被膜(肥料殻)の崩壊性が高く,次作以降の代かき時の被膜の浮き上がりが少なくなると考えられた。

これらの被覆肥料の一部または全量を化学合成緩効性肥料であるIB肥料に置き換え,ʻあきだわら’における好適な代替割合について検討したところ,代替割合10~1.5割において収量に慣行との差はみられなかったため,最大で全量代替は可能であると思われる。しかし,代替割合10割の場合は出穂後の葉色が薄く,また10~6割の場合は1穂佅数が少なかったことから,安定した生育収量を得るためにはIB肥料の代替割合は6割を超えてはならないことが示唆された。

今回の結果から,LPコートの代替にIB肥料やJコートを配合原料とした基肥一発肥料を水稲栽培に用いることで,水系に流出する被覆肥料の被膜(肥料殻)が減少し,環境負荷の低減化につながることが期待される。

引 用 文 献

●小林新(2015):

樹脂系被覆肥料による革新的な施肥技術の開発と今後の展望6.

樹脂系被覆肥料に期待される新たな機能と施肥技術への展望,

日本土壌肥料学雑誌,86(6),563-572.

●日本肥料アンモニア協会・全国複合肥料工業会(2019):

海洋漂着プラスチックを巡る肥料業界の対応について,

●松田英樹(2021):

被覆肥料「Jコート」の水稲に対する全量基肥施用の効果と被膜崩壊性,

農業と科学,732,1-4.

●松永真,白鳥孝太郎(2019):

新型被膜でコーテングされた水稲一発肥料Jコートの実用性の検討,

農業と科学,707,8-12.

●川島寛(2019):

被覆尿素肥料(Jコート)を用いた水稲の生育収量と被膜の崩壊程度,

農業と科学,710,1-5.

アスパラガス栽培において被覆尿素肥料で

窒素を3割減肥できる環境負荷低減施肥技術

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

土壌環境研究室

山下 瑛

1.はじめに

熊本県においてアスパラガスは,主に半促成長期どりの作型でハウス栽培されており,2020年の作付面積は99haで,現在も増加傾向にある。これは,アスパラガスは他の野菜品目に比べて販売単価が高く安定している,このため他品目から転換する農家が多い,収穫が比較的軽作業である,さらに選果場等の整備が進んでいるなどのためである。

アスパラガスは通常多肥栽培が行われている。熊本県における慣行の窒素施肥量は年間50kg/10a程度であり,他の野菜に比べてかなり多い。さらに,アスパラガスの収量ならびに品質を確保するために牛ふん堆肥が年間2~4t/10a併用されている。このようなアスパラガス生産圃場への肥料や堆肥の投入により窒素が過剰となり,硝酸態窒素の溶脱による地下水汚染の問題が懸念されている。

問題解決のため,熊本県では地下水と土を育む農業推進条例を制定し,環境にやさしい農業の普及推進を図っており,アスパラガス栽培においても施用窒素による環境への影響が少ない施肥技術の確立が急務となっている。

そこで,アスパラガスの収量ならびに品質を確保しながら窒素施肥量を削減できる技術を確立することを目的として,窒素利用率が高いとされる被覆尿素肥料(LPコート)を利用した施肥技術について検討した結果を紹介する。

2.試験方法

(1)試験区の構成

2020~2021年の2年間,熊本県農業研究センター生産環境研究所のビニルハウスにおいてアスパラガス(品種:ウェルカム)を栽培した。土壌は多腐植質厚層黒ボク土である。

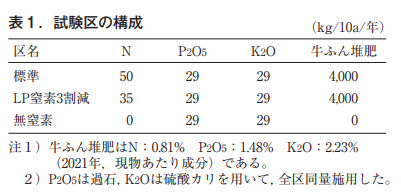

試験区の構成を表1に示した。慣行の標準区は尿素を用いて年間窒素施肥量50kg/10aで8回施肥した(表2)。

これに対して,LP窒素3割減区は年間窒素施肥量を標準区の3割削減した35kg/10aとし,シグモイド型LPコートS40(LPS40)を保温開始前(2月)に窒素成分で10kg/10a,リニア型LPコート14(LP140)を立茎開始期(3月)に窒素成分で25kg/10aの2回施肥した。

両試験区とも肥料は表面施肥し,土壌と軽く混和した。また両区とも2月に牛ふん堆肥を4t/10a共通施用した。さらに窒素を施肥しない無窒素区を設けた。試験規模は11.52㎡/区の3反復とした。

(2)LPコートの窒素溶出量の測定

LPコートからの窒素溶出量を測定するため肥料埋設試験を実施した。すなわち,LPS40あるいはLP140をメッシュバッグに2.5gずつ入れ,アスパラガス栽培ハウス内の作土中に3反復で埋設した。定期的に抜き出しを行い,メッシュバッグ内に溶出せずに残った尿素をジメチルアミノベンズアルデヒド法で比色定量し窒素溶出量を算出した。なお,LPS40の埋設期間は2020年2月6日から7月27日,LP140の埋設期間は同年3月16日から12月25日である。

(3)栽培試験

アスパラガスの栽培は,表3に示した耕種概要に従って,若茎の収穫を定期的に行い,収量および品質を調査した。また,収穫した若茎,生育期間中摘除した擬葉,ならびに全刈り時の茎葉の窒素含有率を測定し窒素吸収量を求めた。

(4)土壌の無機態窒素量の測定

アスパラガスの栽培期間中,作土ならびに下層土を採取し,生育時期別の土壌中無機態窒素量を測定した。

3.結果および考察

(1)LPコートからの窒素溶出パターン

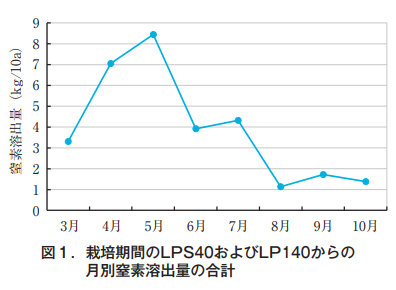

シグモイド型被覆尿素肥料であるLPS40とリニア型のLP140から溶出した窒素の月別合計量を図1に示した。このグラフによれば,3月から5月にかけて被覆肥料からの窒素溶出量の合計量は増加し,その後徐々に低くなる様相を呈した。このLPコートからの窒素溶出量が増加する時期はちょうどアスパラガスの立茎期に当たっており,アスパラガスの生育に応じた効果的な窒素供給が行われていると推察された。

(2)収量および品質

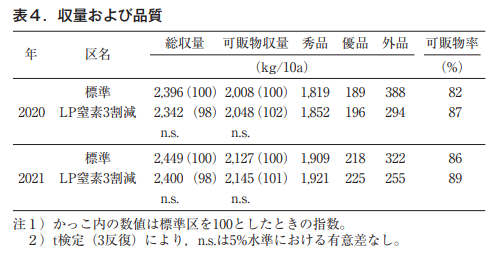

アスパラガスの収量および品質を表4に示した。

若茎の年間総収量は,LP窒素3割減区で2020年が2342kg/10a,2021年が2400kg/10aと,標準区のそれぞれ2396kg/10a,2449kg/10aに比べて2%程度低かったが,統計的には有意ではなく同等であると判断された。また可販物収量は,LP窒素3割減区がそれぞれ2048,2145kg/10a,標準区がそれぞれ2008,2127kg/10aとLP窒素3割減区がやや多かったが,これもまた統計的な有意差は認められなかった。

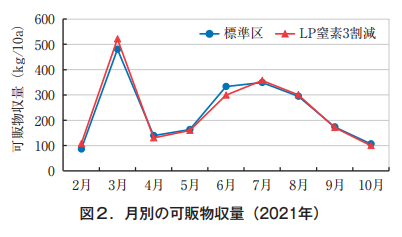

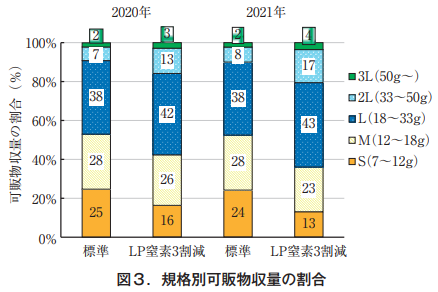

図2の月別の可販物収量は,LP窒素3割減区および標準区ともほぼ同じであったが,品質関連形質である可販物率はLP窒素3割減区が3~5%高く,また秀品,優品の割合も増加する傾向が認められた。一方,規格別可販物は,試験年を通して標準区のL級品以上の割合が47~48%であったのに対して,LP窒素3割減区では58~64%と10ポイント以上高いことが認められた(図3)。

このように,アスパラガスの収量はLP窒素3割減区と標準区でほとんど差はなかったが,可販物や秀優品の比率,ならびにL級品以上の割合は明らかにLP窒素3割減区で高いことが認められた。アスパラガスの窒素要求性は立茎期に高いことが知られているが,図1に示したように,LPコートからの窒素供給が立茎期に増加することがアスパラガスの窒素要求性を満たし,可販物率やL級品以上の割合など品質関連形質の向上に結び付いたと解釈される。

(3)土壌中の無機態窒素量と窒素収支

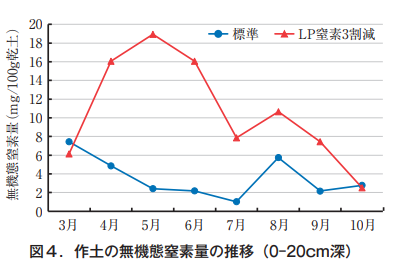

作土の無機態窒素量はLP窒素3割減区が標準区よりも高く推移した(図4)。

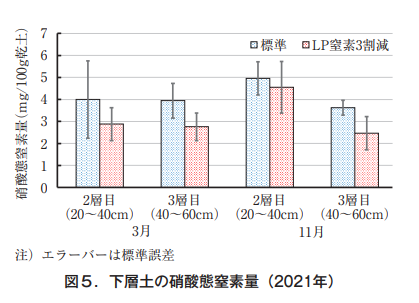

これは,図3のLPS40とLP140の窒素溶出量の合計が3~5月にかけて著しく増加することを反映している。これに対して,標準区では施肥した尿素は速やかに硝酸態窒素に硝化され,かん水することによって下方へ溶脱されやすい。このため下層土の硝酸態窒素量はLP窒素3割減区に比べてやや高くなると推察される(図5)。

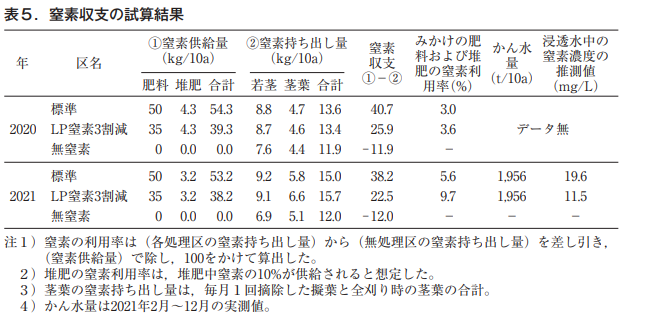

施肥窒素が効率よくアスパラガスに吸収されているかどうかを見るには窒素収支を調べることが有効である。表5に示した試算結果によれば,LP窒素3割減区のアスパラガスによる窒素持ち出し量(若茎と茎葉の窒素吸収量の合計)は,試験年次で変動するが,13.4~15.7kg/10aと標準区の13.6~15.0kg/10aとほぼ同等であった。

この窒素持ち出し量を窒素投入量(肥料および堆肥由来窒素)から引いて求められる窒素収支は,LP窒素3割減区が標準区より14.8~15.7kg/10a低く,また無窒素区を考慮した肥料および堆肥のみかけの利用率も高いことが認められた。このことから,LPコートを利用した施肥法は余分な窒素供給が少なく過剰の窒素が土壌に残存しにくい施肥法であると考えられる。

また窒素収支は,アスパラガスによって吸収されずに土壌に残存する窒素量に相当する(表5)。これをアスパラガス栽培期間中に用いたかん水量で除した値は浸透水中の窒素濃度の推測値を与えると考えられる。この値はLP窒素3割減区が11.5mg/Lと標準区の19.6mg/Lよりもかなり低いことから,LPコートを利用した施肥は浸透水中の窒素濃度を上昇させない施肥法であると推定される。

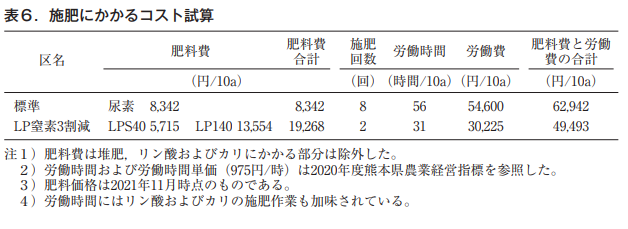

(4)生産コストおよび収益性

生産コストを求めてみると,LPコートを用いた窒素3割減区の肥料費は尿素を用いた標準施肥よりも2倍以上高い。しかし,施肥回数が1/4となるため,追肥に係る労働費が安く,結果として肥料費+労働費の合計は13千円程度の経費削減となる(表6)。

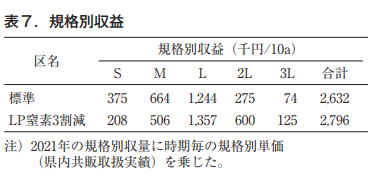

収益性を月別の規格別収量に規格別販売単価を乗じて計算すると,LP窒素3割減では窒素供給が立茎期に増加するため販売単価の高いL級品以上の割合が多いことが奏功して,LP窒素3割減区の収益は2,796千円と標準区の2,632千円と比べ年間10a当たり164千円高い収益があげられると推察される(表7)。

4.まとめ

以上の結果より,アスパラガス半促成長期どり栽培において,保温開始前にLPS40を窒素成分で10kg/10a,立茎開始期にLP140を窒素成分で25kg/10a施肥する方法は,標準施肥法(年間窒素施肥50kg/10a)より窒素を3割減肥しても,収量は同等で,収益性が高く,経費を削減できる上に,硝酸態窒素の溶脱を抑えられる環境負荷低減施肥技術であると結論される。

なお,今回紹介したアスパラガスに対する被覆尿素肥料を利用した施肥技術を農業現場で活用する際,施肥に当たっては以下の点に留意したい。

LPコートは,表面施肥では窒素溶出が遅れる傾向にあるため,想定通りの窒素溶出を発揮させるには土壌との混和が必要である(熊本県農業研究成果情報No.939,令和3年)。しかし,アスパラガスは永年性の作物であり,うね上で管理機を用いてLPコートと土壌を混和することは難しい。特に若茎が伸長を始めてからでは尚更である。

そこで,保温開始前の施肥では,最初にうね間にうね上の土壌を落とし,ここに肥料ならびに堆肥を施用する。次に管理機を使ってうね間に落とした土壌を再びうね上に培土する。立茎開始期の施肥では,肥料や堆肥をうね上に施肥し,通路の土壌を管理機でうね上に培土し,肥料が隠れる程度に覆土する。ただし,いずれの場合も必要十分な量の培土を確保できることが前提である。

土のはなし-第22回

地球上の生命を育み,地球環境を保全する土の役割

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

前回は土の中の生き物についてお話しした。しかし,土は土の生き物だけに生活の場を提供しているのではない。地球の陸地に存在する生命のすべては,直接あるいは間接的に土の恩恵を受けている。それは,土で生育する植物を起点に,地球上での「捕食(食べる)-被食(食べられる)」という食物連鎖によって,多くの生命が養われていることから理解できる。それだけでなく,陸上生物の生活環境となる地球環境の保全にも大きな役割を果たしている。

今回は,こうした土が持つ重要な働きについて,考えてみたい。

1.土が持つ三つの大きな機能

土の機能を概観すれば,道路や鉄道,建物などの基盤,各種の建築資材や窯業の原料,景観の構成要因といったことが思い浮かぶ。しかし,それ以上に,①陸上の植物を育てる機能(生産機能),②水を保持する機能(保水機能),③有機物や化学物質を分解し浄化する機能(分解浄化機能)で,地上の生命を支えるという重要な機能がある。

1)陸上の植物を育てる機能(生産機能)

植物は,太陽から熱と光を受け取り,大気から二酸化炭素,土から水を得て光合成をおこない,同時に自身に必要な養分を土から獲得して生育する。この植物は,少なくともすべての陸上生物の食べものの起点になる。土の中の生き物のエサも,もともとは,植物が生産してくれた有機物である。肉食動物も,草食動物が植物をエサにして生きてくれるからこそ,肉食にありつける。その植物の生育を土が支えているのであるから,土の生産機能は,地上生物に極めて重要な機能である。

土を利用せず,光,日長,温度などの生育環境を人工的に管理して作物を水耕などで栽培する場合がある。このような施設を植物工場ということがある(図1)。

こうした栽培法には施設や養分管理のための機械装置,さらに冷暖房,照明に要する光熱費など多大なエネルギーコストと,労賃を含めた高い維持管理費が必要である。しかも,外部からの病原菌の侵入や栽培中の病害などの蔓延は,土で栽培する場合より格別に早い。その上,化石エネルギーの持続性への不安を考えると,食料生産を水耕栽培に任せるのは非現実的である。地上の生物の食料生産を土に依存することは,今後も変わることはないだろう。

2)水を保持する機能(保水機能)

アスファルトで舗装された都市の道路,コンクリートで建築されたビル,こうしたもので土が覆われると,雨水の多くは土に浸透することなく,下水道をとおして直接河川に流出してしまう。この状況で一時的な豪雨にあうと,都市の小さな河川が氾濫して被害をもたらす。水を保持するという,土の機能が失われてしまったためである。

土の保水能力の低下に起因する現象は,たとえば,森林を伐採して切り開いた丘陵地の宅地造成地でも認められる。そのような現場では,雨水が土の表面をかけ抜け,表土を削りながら濁流になって河川に流れ込む。土砂崩れも起きやすい。21世紀は水問題の世紀といわれる(ポステル,2000)。農地の食料生産でも,淡水資源が制限因子になって増産の期待がもてない。土の保水能力の低下だけでなく,地下に貯留されていた水(地下帯水層)の過剰利用で,帯水層の貯水量が激減しているためだ。土の保水能力は,私たち人類を含む地上の生物の未来に大きな影響を与える。

3)有機物や化学物質を分解し,浄化する機能(分解浄化機能)

土の中の生物が,動植物の遺体や動物の排泄物などの有機物を分解することは,前回お話しした。この有機物の分解で養分循環が生み出される。

各種の有害な有機性廃棄物なども,土の中での分解過程で浄化される。人工の化学物質,たとえば,石油成分やトリクロロエチレン,ポリ塩化ビフェニール(PCB)といった,かつて問題視されたいわゆる環境ホルモンの前駆物質である,有機塩素化合物を分解する微生物も土に生息する(内山,1999)。微生物の汚染物質分解能力を利用して汚染物質を浄化し,環境を修復することをバイオレメディエーション(生物的修復)といい,安全な環境汚染修復対策として注目されている。

ただし,有機物を分解浄化する機能は,土自身ではなく,土の生物活動に由来する機能である。

2.土が地球環境を支え,保全する

地球の環境は,熱やエネルギー,それに水や化学物質などが,地球の表面を構成する大気圏,生物圏,水圏,地圏の間を円滑に循環することで維持されている。これら各圏間の物質やエネルギーの移動の多くは,接触面(インターフェイス)である土をとおしておこなわれる。

その移動速度を制御しているのが,土の中での物質やエネルギーの移動の速さである。土が持っている物理的,化学的,生物的な性質や機能は,土の中での水や熱,物質の流れを急激な状態から穏やかな状態へと変化させ,ある場合には土の中に貯留して流れそのものを抑制することもある。こうした物質の移動速度をやわらげる機能(緩衝能)が土に備わっていることが,地球上の物質やエネルギーなどの循環を調和のある円滑なものにする基本的要因である。

20世紀以降,人間活動がかつてない規模で拡大し,地球環境に悪影響を与えている。耕地の拡大のための無原則な森林伐採,生産性向上のための化石燃料の大量消費など,人間活動による物質やエネルギーの流れが土壌による制御をこえてしまった。その結果としての地球環境の変動が,温暖化やオゾン層の破壊,土の砂漠化や塩類化,土の侵食,水質汚濁,生物多様性の減少といった悪影響をもたらした。

3.土の機能が10の脅威にさらされている

かけがえのない土が,人間活動に起因してその生産機能を失ってしまう現象を土の劣化という。劣化した土地面積は,20世紀末で,地上の植生地の17%,20億haにも達している(国連環境計画,1997)。2015年に公表された世界土壌資源報告書(FAOと土に関する政府間パネル=ITPS,2015)によれば,土の機能に対して10の深刻な脅威があるという。

その脅威を強さの順に並べると,①土壌侵食,②有機炭素の変化,③養分の不均衡,④塩類集積とナトリウム化,⑤土壌被覆(コンクリートやアスファルトなどで土を被覆して,透水性を阻害すること),⑥土の生物多様性の減少,⑦土壌汚染,⑧酸性化,⑨土壌圧密,⑩湛水(とくに好気的状態から湛水状態に変わる場合)である。

土の機能が,様々な脅威や人間活動で奪われている。しかし,農家の適切な管理が農地の土の機能を維持しているのもまた,事実である(図2)。